未来气候变化导致的藻类增长需大幅削减营养盐方能抵消

近二十年来太湖治理成效显著,但蓝藻水华并未得到根本遏制,气候变化(升温与风速下降)抵消了部分治理成效。已有研究表明,富营养化水体对气候变化的响应更加敏感。未来气候变暖条件下,太湖藻类生长趋势如何?需要控制营养盐到什么程度才能抵消其影响?

针对上述科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室秦伯强研究员团队联合河海大学、南京大学、澳大利亚阿德莱德大学多位学者,预测了未来不同气候情景下的太湖热力环境和藻类生物量,发现削减营养盐策略可以有效缓解气候变暖对藻类生物量的促进作用。

研究团队基于三维水动力模型,模拟了19个气候模式四种增温情景(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5)下,2005–2100年太湖逐日水柱温度。与现阶段(2015–2022年)相比,四个增温情景对应的2100年水柱温度年均增幅分别为1.12℃、2.15℃、4.18℃和4.97℃,远高于其它内陆水体。

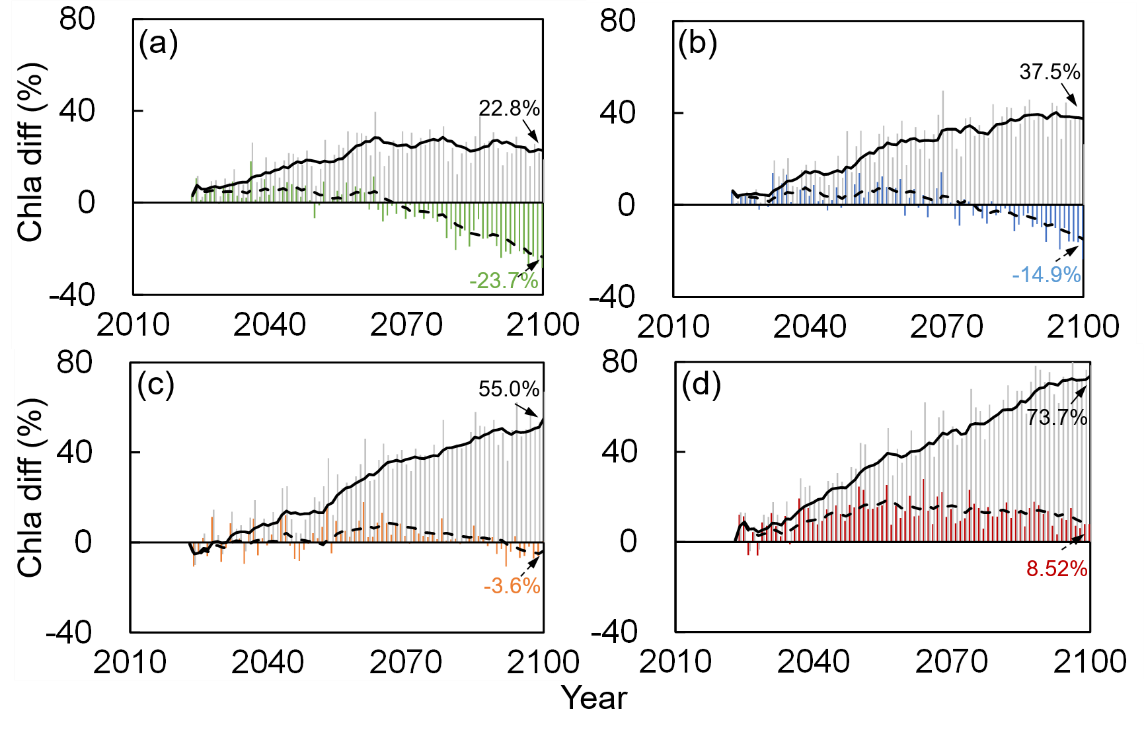

浮游植物生物量模型模拟结果表明,维持当前营养盐水平不变,未来太湖藻类生物量将持续升高。四种增温情景下,2100年年均叶绿素a浓度将分别升高12.0%、22.2%、46.2%和62.5%。除SSP5-8.5情景外,若太湖水体磷浓度削减40%,藻类生物量持续升高的情况将会在本世纪后半叶得到显著改善(图1)。相关研究结果可为制定未来太湖治理政策提供重要参考。

图1 保持当前营养盐水平(实线及灰色阴影)与削减40%磷浓度情景(虚线及彩色阴影)下的太湖年均叶绿素a浓度变化

上述成果近期发表在国际知名水文学期刊Journal of Hydrology上。

文章链接:doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133716