研究揭示星地数据匹配时间窗口对于湖泊水环境参数长期制图的影响

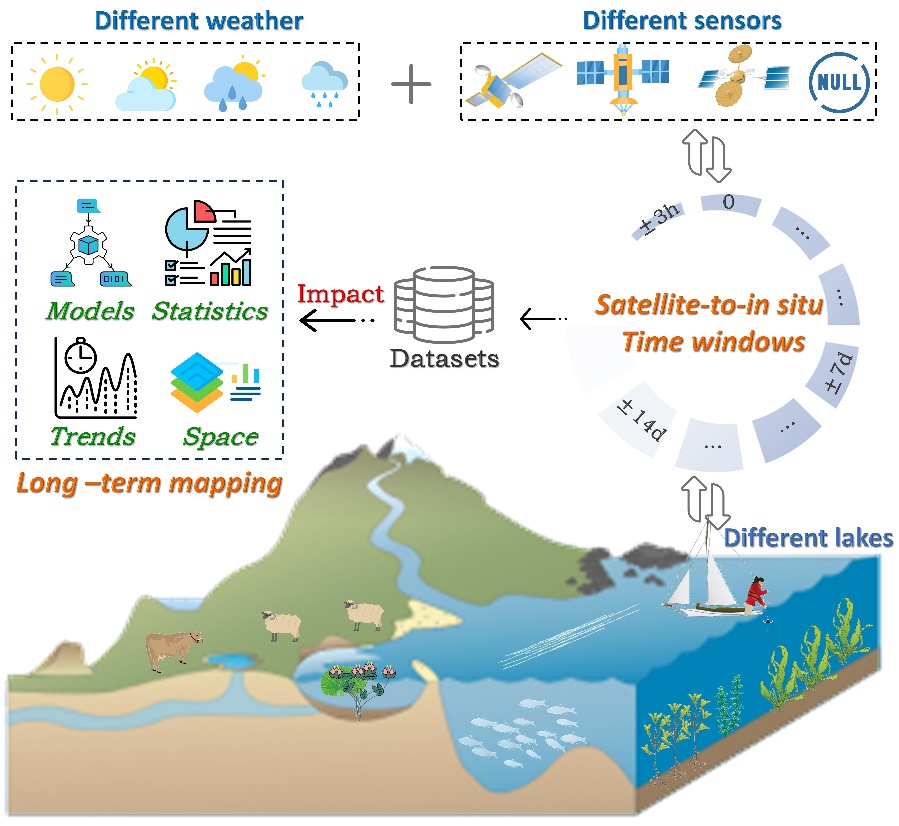

卫星遥感是监测湖泊环境长期演变的关键技术,跨越四十余年的多源遥感数据为重建湖泊历史环境变化提供了坚实的数据基础。构建水质参数定量遥感估算模型依赖于卫星观测与地面采样数据之间的时间窗口匹配,针对内陆湖泊,通常设置7天(极端情况下延长至14天)作为可接受的匹配间隔。然而,气候变化显著增加极端天气事件(如暴雨、热浪)的发生频率,导致湖泊响应过程加速,湖泊内部状态可在数天甚至数小时内发生剧烈波动。由此引出一项重要科学问题(图1):在不同匹配时间窗口下所建立的反演模型,会对湖泊水环境长期遥感制图产品的精度及趋势分析结果产生何种程度的不确定性?

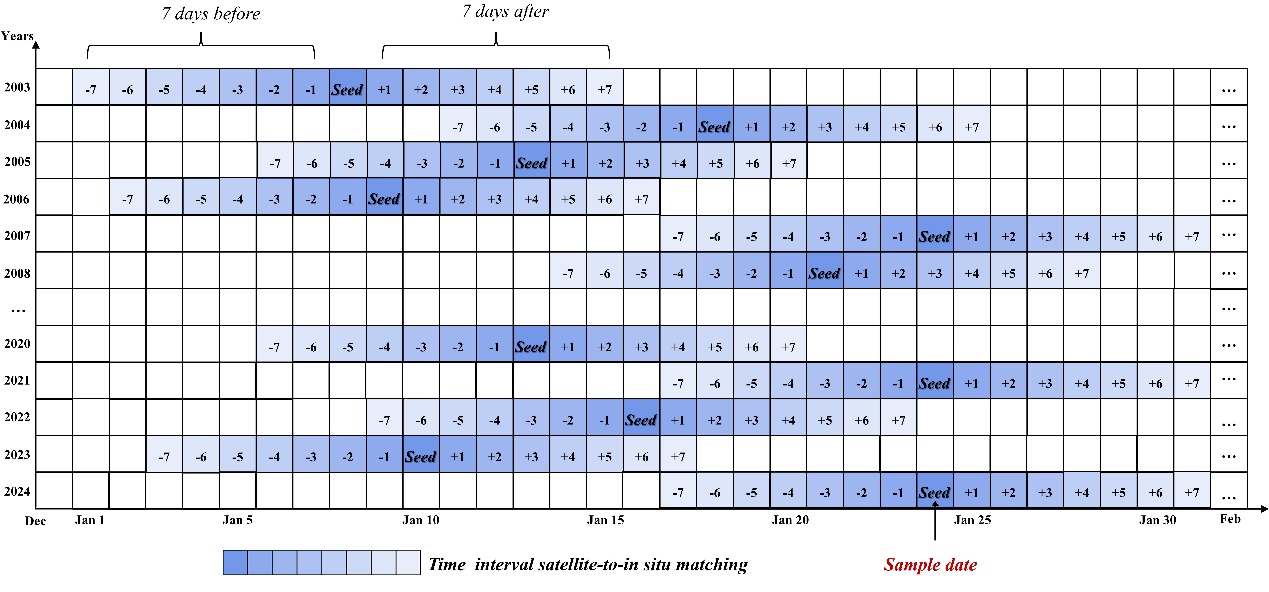

针对上述科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室张玉超研究员团队,联合南京大学刘宇晨博士、澳大利亚科廷大学宋泳泽副教授,基于MODIS遥感影像,在共享实测数据集的支持下,构建了不同星地匹配时间窗口下的湖泊表层总悬浮物浓度(Total Suspended Sediment,TSS)遥感估算模型(图2),对我国主要富营养化湖泊的悬浮物浓度开展了定量评估并取得进展。

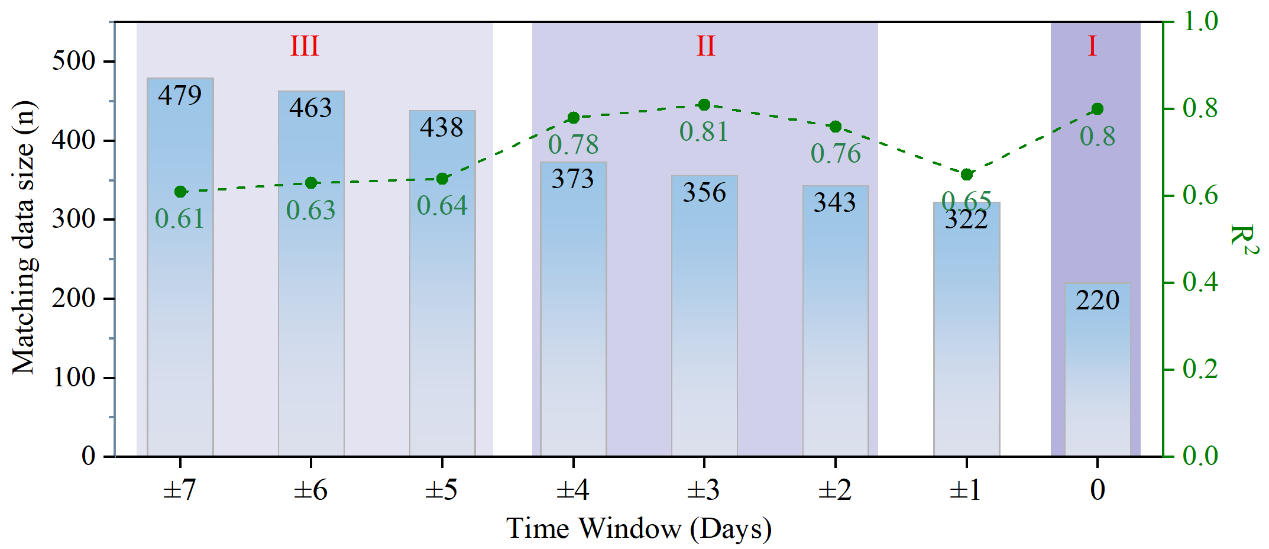

研究基于2004–2024年MODIS遥感数据,构建了不同星地匹配时间窗口下的洪泽湖表层TSS浓度数据集,并利用多种统计方法揭示了TSS浓度的时空格局、演变趋势及其在气候变化敏感性方面的差异。研究结果表明,时间窗口匹配显著影响星-地匹配数据量、遥感反演模型精度和长期制图结果的一致性(图3),其中3天时间窗口能兼顾数据量与模型精度,适用于TSS浓度及其它水环境参数反演。长期遥感监测研究中,时间窗口匹配导致的定量分析不确定性可超25%。

上述研究结论已通过巢湖、滇池和呼伦湖的遥感TSS浓度时序数据开展验证。研究建议,需根据监测目标的物候特征或时间变异性,动态调整星-地数据匹配窗口,同时利用更加完善的数据共享平台与虚拟星座技术,提升遥感和观测数据的时空覆盖率。该匹配窗口框架的提出,揭示并验证了遥感应用研究中一个长期被忽视却具有基础性的重要不确定性来源,为未来高精度湖泊环境监测提供了可行方案。

相关研究成果近期发表于环境科学权威期刊Water Research。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124208

图1. 星-地数据匹配时间窗口对于湖泊水环境参数长期制图影响的概念图

图2. 0→7天内的星地数据匹配时间窗口设置

图3. 不同星-地数据匹配时间窗口下估算模型的性能对比